業界の"今"を探ってみよう

市場規模過去最大に。e-Sportsの影響でPCユーザー増。

業界規模

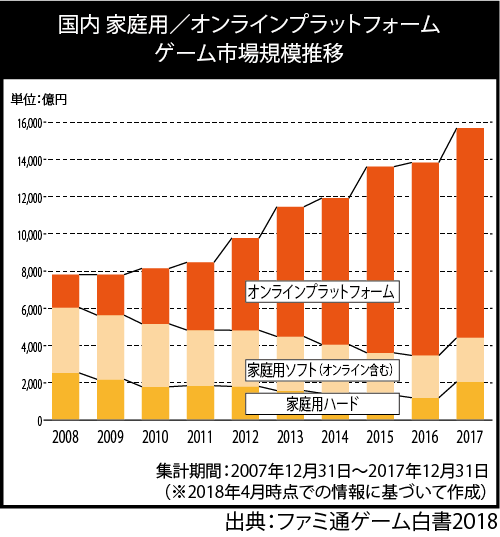

<国内ゲーム市場規模> 1兆5686億円

<国内家庭用ゲーム市場規模> 4413億円

<国内オンラインゲーム市場規模> 1兆1273億円

(2018年6月発売「ファミ通ゲーム白書2018」より)

ユーザー数

<国内ゲーム人口> 4922万人

<家庭用ゲームユーザー> 2379万人

<アプリゲームユーザー> 3610万人

<PCゲームユーザー> 1483万人

(2018年6月発売「ファミ通ゲーム白書2018」より)

最新動向

ゲーム情報誌「ファミ通」が毎年発行している「ファミ通ゲーム白書」の2018年度版によれば、国内ゲーム市場は年々拡大を続けており、2017年は過去最高の1兆5686億円となりました。また、日本国内のゲーム人口は、前年より約500万人増加した4922万人であり、ここ5年で最も多い数値となりました。これには、国際的なスポーツ競技として注目を集める「e-Sports」の影響が特に大きく、e-Sportsの人気タイトルがあるPCのゲームユーザーは、前年より約1.5倍の1483万人に拡大しています。

電子書籍、好調続くも海賊版などの問題も。

業界規模

<紙の出版市場合計売上>

<書籍(紙)> 7152億円

<雑誌(紙)> 6548億円

<電子コミック売上額> 1711億円

<電子書籍売上額> 290億円

<電子雑誌> 224億円

(2018年1月 公益社団法人全国出版協会発表)

最新動向

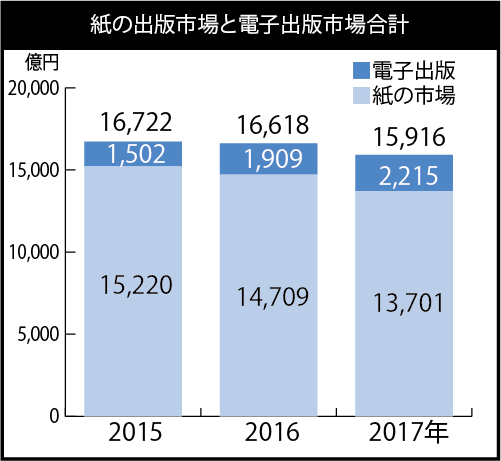

2017年の紙の出版物(書籍・雑誌)の推定販売金額は1兆3701億円(前年比-6.9%)であり、13年連続のマイナスとなりましたが、書籍部門では話題となるタイトルも多くありました。一方、同じ年の電子出版市場は2215億円(+16.0%)と、成長を続けています。特にコミック部門が好調ですが、伸び率はやや落ち着いてきたようです。

映画、配信好調で2兆円突破。今後鍵を握るのは海外市場。

業界規模

<日本アニメ産業売上> 2兆9億円

<国内アニメ業界市場> 2301億円

<劇場アニメ興行収入> 663億円

<アニメ配信事業売上> 478億円

<アニメビデオパッケージ売上> 788億円

(2018年1月発表 日本動画協会「日本アニメ産業レポート2017」より)

各種数値

<TVアニメ制作分数合計> 115,805分

<TVアニメタイトル数> 356本

(2018年1月発表 日本動画協会「日本アニメ産業レポート2017」より)

最新動向

日本動画協会が調査・発表している「日本アニメ産業レポート」によれば、2016年の国内アニメ市場規模は2兆9億円(前年比+10%)であり、ついに2兆円を突破しました。この年は、映画分野で「君の名は。」が大ヒットしたこと、インターネットを中心とした動画配信ビジネスが定着し始めたこと、そして中国など海外でのビジネス展開が好調だったことなどが市場好調の要因となりました。今後の日本のアニメ産業は、国内だけでなく海外市場を本格的にターゲットとして向き合う必要があるでしょう。

2016年に次ぐ興行収入発揮。アニメ中心に安定。

業界規模

<興行収入(全体)> 2285憶7200万円

<興行収入(邦画)> 1254憶8300万円

<興行収入(洋画)> 1030憶8900万円

<入場人数> 174,483人

<公開本数(全体)> 1,187本

<公開本数(邦画)> 594本

(2018年1月 日本映画製作者連盟発表「2017年全国映画概況」より)

最新動向

2017年の国内映画業界の興行収入は、前年比-2.9%の2285憶7200万円でした。邦画は前年比-15.6%と落ち込みが目立ちますが、これは2016年に「君の名は。」「シン・ゴジラ」と大ヒット作が相次いだ反動であり、数字自体は2000年以降が2番目の記録となります。一方の洋画では、興行収入が前年比+18.6%と成長を見せています。

Q&A形式で知る業界の最新キーワード

A.「MOBA」系を中心に多種多様です。

対戦要素のある多くの人気ゲームがe-Sportsの競技対象になっています。ジャンルはアクション、シューティング、格闘、スポーツ、レース、パズルと日本でもおなじみのものから、RTS(リアルタイムストラテジー)やMOBA(マルチプレイオンラインバトルアリーナ)といった戦略系ゲームまで及びます。ちなみに現在、世界で最も人気があるといわれるe-Sportsタイトルは、共にMOBAジャンルである「League of Legends」「Dota 2」です。

A.個人制作を除けば、日本ではもうありません。

かつて日本のアニメ制作現場では、透明なセルロイド画材に直接描いた絵(セル画)を何百何千枚も作って撮影する方法で制作していました。1990年代後半くらいから、PCで原画や動画を描き、さらに加工・編集・音入れなどをして制作するデジタルアニメ方式に代わっていきました。現在、日本の商業アニメでセル画方式を採用している会社はありません。国内最後のセルアニメは、2013年9月29日放送分の「サザエさん」でした。

A.VR=仮想、AR=現実上。MR=両方?

VR(バーチャルリアリティ:仮想現実)は、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)などを通じてコンピュータで作った仮想世界を体験できます。対してAR(オーギュメンテッドリアリティ:拡張現実)は、現実の延長上にデジタル情報などを表示します。そしてMR(ミックスドリアリティ:複合現実)は、VRとAR両方の長所を融合した存在として、実用化をめざした研究が現在続けられています。さらには、SR(サブストゥショナルリアリティ:代替現実)という概念も研究されているようです。

A.必要な環境と知識と機材があればできます。

バーチャルリアリティ(以下VR)の開発を行うには、必要なスペックを備えたPC、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)、プログラミングの知識、それにゲーム開発用のエンジンが必要です。「Unity」というエンジンはVR開発に必要な機能の多くを備えていて、映像会社やゲーム会社などプロの制作現場や、専門の学校やスクールなどVRを学ぶ場で数多く導入されています。

A.アニメやゲームが原作の舞台・演劇です。

主にアニメやゲームを原作とした舞台や演劇のことを指す言葉です。アニメや漫画の世界を「2次元」、それに対しての現実を「3次元」と俗に言うことから来ています。特にミュージカル要素を取り入れたものが多く、「テニスの王子様」「弱虫ペダル」「戦国BASARA」など若い女性をターゲットにした作品を中心に人気を博しています。ちなみに「2.5次元ミュージカル」という名称は、(社)日本2.5次元ミュージカル協会という団体が登録商標を管理しています。

A.人によります。上は数千万円、下は0円。

現在のYouTubeは、アップロードされた動画のチャンネル登録者数や年間視聴時間などによって、動画の権利者に広告収入が入るシステムになっています。特に人気の高いユーチューバーは日単位で動画をアップして、月ごとに数百万円や数千万円を稼ぐともいわれています。ただし、規定された登録者数や視聴時間をクリアできない人には広告収益がつかないシステムにもなっており、その場合、当然収入はありません。

新卒採用情報

「大卒は有利」はあくまで傾向 入社後の努力で収入は伸びる

改善の傾向はあるものの、全体的には先行きの見えづらい経済状況が続いています。景気に左右されにくいとも言われるエンタテインメント業界ですが、就職希望者たちも目指す企業から容易に内定をもらうとは、なかなかいかないのが現状です。

さて、実際に就職した後はどうでしょうか。初任給について下の表で比べると、一般的に4年制大卒者は短大・専門卒者や高卒者よりも給与が高くなる傾向にあります。しかし、近年では学歴や年齢ではなく、個人の素質や実践力を持った人材がより強く求められるようになってきています。頑張り次第では、将来的に収入面で逆転する可能性も十分にあります。就職後は、学歴を問わず、学んできた技術や知識をどう活かすかが問われていくでしょう。

●出身別の初任給の違いの目安

厚生労働省「産業別新規学卒者の初任給の推移(平成29年)」

| 全体平均 | 男性平均 | 女性平均 | |

|---|---|---|---|

| 高等学校卒(産業総計) | 162,100円 | 164,200円 | 158,400円 |

| 短大・高専卒(産業総計) | 179,200円 | 180,600円 | 178,400円 |

| 情報通信業 | 189,300円 | 188,100円 | 192,200円 |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 173,300円 | 178,800円 | 171,100円 |

| 大学卒(産業総計) | 206,100円 | 207,800円 | 204,100円 |

| 情報通信業 | 215,000円 | 214,300円 | 216,400円 |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 207,200円 | 213,800円 | 200,900円 |