業界の"今"を探ってみよう

IoTや自動運転技術の発達で変化する自動車業界

業界規模

<売上> 68兆1,730億円

(平成27-28年度 主要自動車製造企業10社の売上合計)

出典:業界動向サーチ調べ

<販売台数> 523万4,095台

(平成29年度 国内販売台数)

出典:(一社)日本自動車販売協会連合会 年別新車販売台数

労働人口

<整備士数> 336,360人

(平成29年度 整備要員のうち整備士数)

出典:(一社)日本自動車整備振興会連合会 自動車分解整備業実態調査

最新動向

少子高齢化や若年層のクルマ離れなどが影響して、国内の新車販売台数は減少傾向にあります。しかし、海外での販売は伸びていて、特に東南アジアやアフリカなど新興国では、さらなる市場の成長が見込まれています。また、IoT(モノのインターネット)やセンシングといった情報技術の活用が進んでいるため、自動車メーカーのみならず、部品メーカーやIT関連企業においても新しい技術開発に注目が集まっています。

パイロット・航空整備士ともに人手不足が続く

業界規模

<売上(運輸)> 3兆4,080億円

(平成27-28年度 主要航空関連企業8社の売上合計)

出典:業界動向サーチ調べ

<旅客数> 約1億2,451万人

(平成29年度 国内定期便+国際便旅客数)

出典:国土交通省 航空輸送統計調査

労働人口

<従業員数> 118,535人

(主要航空関連企業8社の従業員数)

出典:各社HP会社概要より 2018年6月現在

最新動向

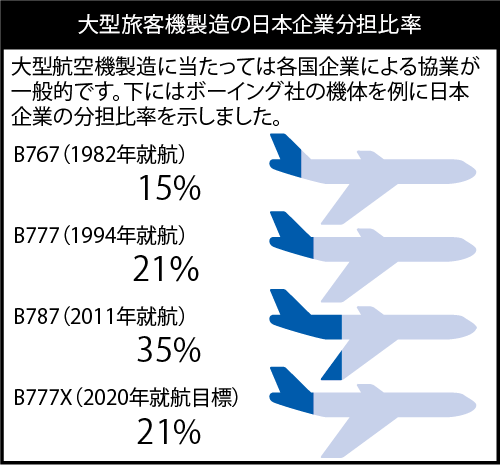

LCC(格安航空会社)の登場で、旅客機の利用は以前に比べ手軽なものになりました。一方、その影響で問題になっているのが、パイロットの不足です。2030年頃には現在機長を務めているベテランのパイロットが定年を迎え、人手不足はより深刻に。さらに、パイロット同様、航空整備士の不足も心配されています。今後、航空機の需要が増えていくなかで、航空業界の担い手はますます求められることでしょう。

新しいニーズ獲得のための新サービスが次々登場

業界規模

<売上(運輸)> 14兆6,101億円

(平成27-28年度 主要45社の売上合計)

出典:業界動向サーチ調べ

<年間利用者数> 約246億人

(平成28年度)

出典:国土交通省 鉄道輸送統計調査

労働人口

従業員数 144,787人

(平成27-28年度 主要45社の従業員合計)

出典:業界動向サーチ調べ

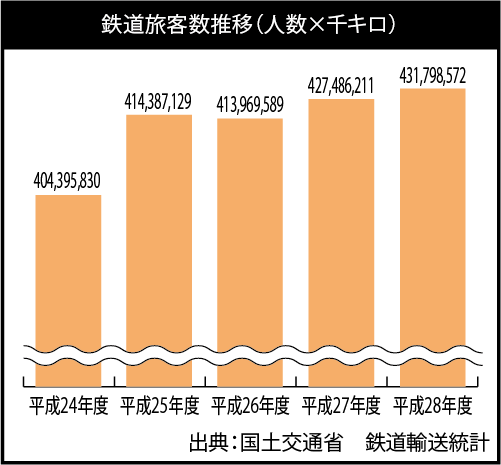

最新動向

日本の人口は減少傾向にあり、鉄道業界では将来的に利用者の減少が懸念されています。そのため現在鉄道会社では、新しいニーズを獲得するためのサービスが次々に登場しています。例えば、2017年にはJR西日本が『トワイライトエクスプレス瑞風』、JR東日本が『トランスイート四季島』を運行開始。いずれも1人あたり数十万円を超える豪華観光列車ですが、予約が殺到しています。また、増加する外国人観光客へのサービスにも各社が力を入れています。

技術力を武器に日本は世界シェアを取り戻せるか

業界規模

<海運> 5兆7,118億円

(平成27-28年度 主要16社の売上合計)

<造船重機> 9兆2,503億円

(平成27-28年度 主要9社の売上合計)

出典:業界動向サーチ調べ

労働人口

<海運> 4,656人

(平成27-28年度 主要16社の従業員合計)

<造船重機> 55,686人

(平成27-28年度 主要9社の従業員合計)

出典:業界動向サーチ調べ

最新動向

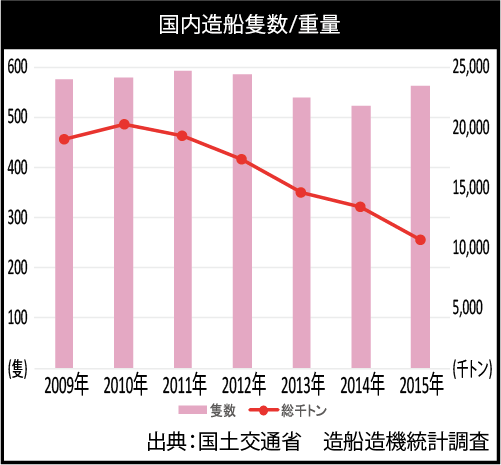

造船業界に関しては現在、日本・韓国・中国の3カ国でシェアのほとんどを占めていて、3国間での競争は以前に増して激しくなっています。船は一度受注してから完成まで時間がかかる上、船一艘に対してのコストが大きいため、一定の需要がなくなると船が余ってしまい、需要供給のギャップが生まれてしまう難しさがあります。中国をはじめとする新興国の景気が減速して、海運業の業績はやや下向きです。一方、造船業は近年落ちついた業績で推移しています。

Q&A形式で知る業界の最新キーワード

A.自動車の電動化周辺

主に「自動車の電動化」。EV(電気自動車)やPHV(プラグインハイブリッド車)、また自動運転技術が盛んで、センサや電池メーカー等も巻き込んで開発競争が行われています。欧州の国では2040年までにガソリン車、ディーゼル車の販売を禁止する国も出る模様。一方、国内メーカーでは新車の「完成検査」を無資格従業員が行っていたり、海外メーカーでも排ガス規制をクリアするようデータの改ざんが判明するなど、話題はつきません。

A.いわゆる「改善」のこと。トヨタ自動車のカイゼンは有名

主に製造業の生産現場で行われている作業の見直し活動のことを指します。自動車業界の生産システム用語の「カイゼン」は世界用語になり、世界中の企業で重用されています。必要なものを、必要なときに、必要な分だけ使って製造する生産方式で、余剰な部品在庫を持たないジャスト・イン・タイムもムダ、ムラ、ムリをなくし、生産効率、コスト効率が高まるシステムとして世界的に取り入れられています。

A.ホンダジェット

2017年、小型ジェット機(重量5.7トン以下)の出荷数でホンダジェットが世界一となりました。2018年6月、日本市場へ参入。欧米と比べてビジネスジェットの需要が少なく、欧米や中国などに遅れての投入でしたが、新たな需要を掘り起こしていくと発表されました。価格は約5億7200万円。小型機用の駐機場が不足する等の問題がありますが、ビジネスチャンスも隠れているかもしれません。

A.内航海運は環境問題対応で堅調な伸び

国内で必要とされる石油製品、鉄鋼、セメントなどの基礎資材や自動車などを日本各地に運ぶ役割を持つ内航海運は、混雑する道路状態緩和、少子化による労働者不足解消、地球温暖化対策として国が行う排気ガス規制等の問題解消のため、国策として今後、陸上のトラック輸送を鉄道、海上輸送に移して行くモーダルシフトが一層推進されます。環境に優しい内航海運への期待はますます高まっています。

A.時間管理とチームワークができる人材

まずは時間管理が徹底できる人。ダイヤ通りに運行させるのが大切なので、日頃から遅刻に注意し、時間管理を徹底しましょう。次にチームワークを守れる人。全員が連動して鉄道事業は成り立ちますので、チームワークは不可欠です。また鉄道業界への就職を目指すのであれば、国内旅行業務取扱管理者や総合旅行業務取扱管理者などの資格取得も有効な手段です。

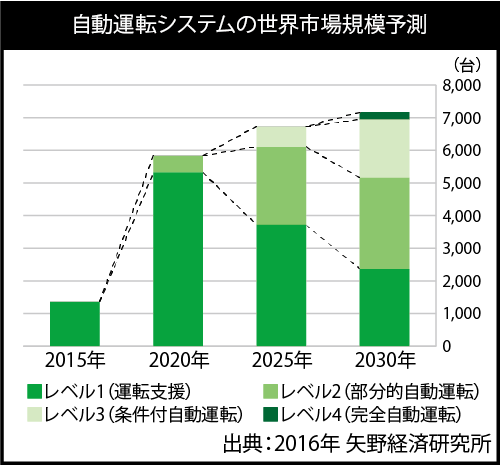

A.実証実験の段階。はやければ、2018年中にもドローンの荷物配送が可能に

国土交通省は最短で2018年中に小型無人機(ドローン等)を使った荷物配送を可能とすることを目指し、安全確保を前提としながら事業化に向けた検討を進めています。実証実験も進められ、安全への配慮等を考慮して導入に向かっています。また自動車の自動運転についても運転手不在で自動走行する「レベル4」の自動運転も実験レベルで行われています。ITの導入を積極的に進め、AIやIoTといった最新の技術を取り入れながらビジネスの可能性も見い出すことができそうです。

新卒採用情報

新卒の初任給は学校別に違いも その後は個人の頑張り次第

前年に引き続き、2018年3月に卒業した新卒者(高校・専修学校・短大・大学)の就職内定率はのきなみ上昇しています。

では、就職後はどうでしょうか。初任給について下の表で比べると、一般的に4年制大卒者は短大・専門卒者や高卒者よりも給与が高くなる傾向にあります。しかし、近年では学歴や年齢ではなく、個人の素質や実践力を持った人材がより強く求められるようになってきています。頑張り次第では、将来的に収入面で逆転する可能性も十分にあります。就職後は、学歴を問わず、学んできた技術や知識をどう活かすかが問われていくでしょう。

●出身別の初任給の違いの目安

厚生労働省「産業別新規学卒者の初任給の推移(平成29年)」

| 全体平均 | 男性平均 | 女性平均 | |

|---|---|---|---|

| 高等学校卒(産業総計) | 162,100円 | 164,200円 | 158,400円 |

| 短大・高専卒(産業総計) | 179,200円 | 180,600円 | 178,400円 |

| 運輸業・郵便業 | 173,600円 | 174,200円 | 173,300円 |

| 製造業 | 177,700円 | 177,700円 | 175,500円 |

| 大学卒(産業総計) | 206,100円 | 207,800円 | 204,100円 |

| 運輸業・郵便業 | 195,000円 | 197,300円 | 191,900円 | 製造業 | 203,200円 | 204,400円 | 200,800円 |