保育の主な職業

未来を担う、子どもたちを見守る仕事。豊かな知識と、共に成長する柔軟性が必要。

幼保一体施設認定こども園の今後に注目。

待機児童問題は解消するのか?注目を集める認定こども園の将来

現在、就学前の乳幼児が家庭以外で過ごす場所は、大きく保育所と幼稚園に分けられます。

保育所は、厚生労働省所管の福祉施設で、日中の乳幼児の保育を保護者に代わって行います。一方の幼稚園は、文部科学省所管の教育機関で、遊びや音楽、絵画や運動を通して、3歳以上の幼児を教育・保育します。

女性の社会進出が盛んになり、現在、共働きの世帯が急増しており、保育所の入所希望は増加し続けています。特に都市部でそれは顕著で、各自治体は「待機児童ゼロ」を掲げてさまざまな政策を打ち立てています。

逆に幼稚園に関しては、保育所が一日約8時間の保育時間を実施するのに対して、4時間を標準としていますので、世相を反映した結果として、定員割れする公立幼稚園も目立ってきました。

そこで、国は2006(平成18)年から、幼稚園と保育所の機能を統合した「認定こども園」の制度をスタートさせました。

内閣府の調査によりますと、認定こども園は2017(同29)年4月1日時点で5,081カ所となり、2016(同28)年4月時点から1,000カ所ほど増えています。しかし、中には認定を返上して、幼稚園などに戻った施設もあり、現在も認定こども園の一部が国に認定を返上することを検討しているところに、今後の課題が隠れています。

これは、2015(平成27)年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」で補助金減額の傾向が出てきたためと言われています。

親が働いているかどうかに関わらず、子どもたちには、必要な保育と教育が確保されるべきだというのは言うまでもありませんが、今後もどのように諸々の問題が解消されていくのか気になるところです。

保育士不足を解消する国の取り組み

【保育士修学資金貸付事業】

厚生労働省は2013年10月、「保育を支える保育士の確保に向けた総合的取組」を公表しました。この中で、保育士不足を解消するための「保育士修学資金貸付事業」の実施を各都道府県に行うよう促しました。この事業の目的の1つに、保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金の貸付けがあります。卒業後、その都道府県で働くなど一定の条件を満たせば貸付額の返済が免除になるなど、これから保育士を目指す人にとっては非常にメリットのある制度です。修学資金貸付制度の有無については自治体に問い合わせましょう。

【自治体独自の支援制度】

自治体では保育士の待遇改善に向けた様々な取り組みを実施しています。主に首都圏では、就職準備費用の支給(例:就職時に20万円、その翌年に10万円を支給など)や家賃の補助(例:月額最大8万2000円を助成など)、引越し費用の補助など自治体によって様々な保育士の待遇改善が進められています。これらの制度は、保育士に就職した人の経済的自立を支援し、早期離職を防ぐことを目的としており、これから保育士を目指す人、保育士資格を持っている人にメリットのある制度です。支援制度は自治体により異なるため、支援制度の有無・詳しい内容は各自治体に問い合わせましょう。

お役立ちDATA

| 初任給例 | 約15.7万円〜20.6万円 (厚生労働省「平成29年度賃金構造基本統計調査」) |

| 活躍の場 | □保育所 □幼稚園 □認定こども園 □児童施設 □家庭保育(ベビーシッターなど) |

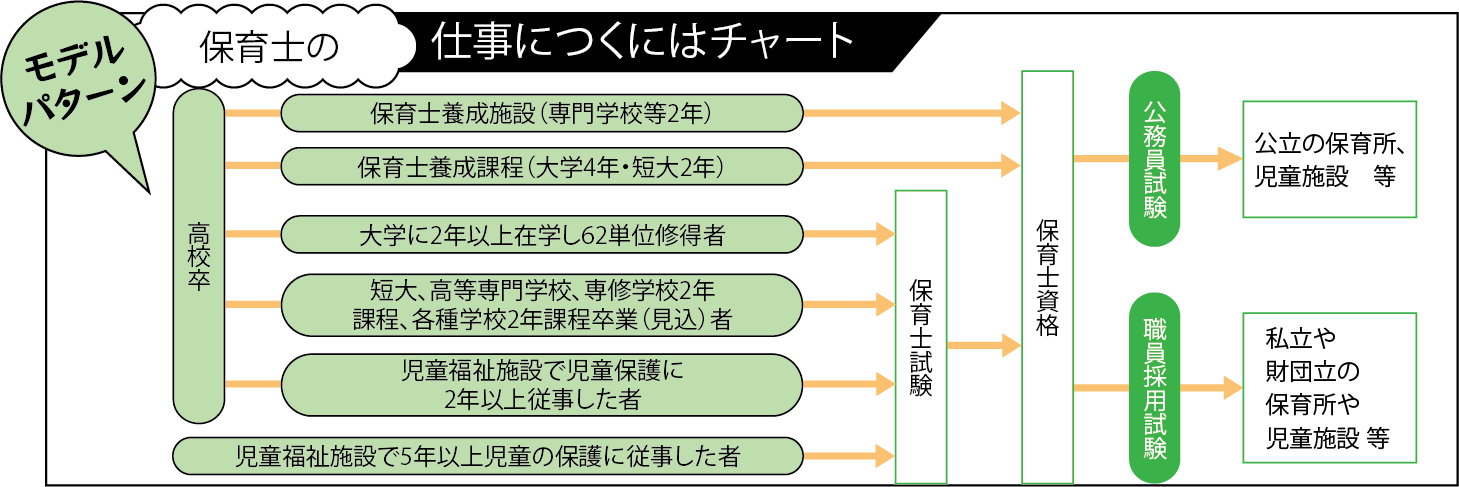

| 関連資格 | ●保育士 ●幼稚園教諭免許状 ●社会福祉主事任用資格 ●児童の遊びを指導する者 etc. |